20

DENK(T)RÄUME

Mobilität

Band 5: Chemie und Sport

z. B. zur Behandlung der Blutarmut von Dialysepa-

tienten, wird aber in zunehmendem – geradezu er-

schreckendem – Maße als Dopingmittel missbraucht.

Nachweis von rEPO

Bis zum Jahr 2000 konnte menschliches hEPO nicht

von genetisch hergestelltem, rekombinatem rEPO un-

terschieden werden. Doch dann wurde ein Testverfah-

ren zur Differenzierung der beiden Stoffe entwickelt.

13

Die beiden EPO-Moleküle haben nämlich eine et-

was andere Zuckersubstitution: Beim rekombinanten

rEPO ist der Baustein Neuraminsäure zu etwa 95%

am Stickstoff acetyliert (= Sialinsäure), während die

Neuraminsäure im menschlichen hEPO bevorzugt

nicht acetyliert vorliegt (s. Abb. 10).

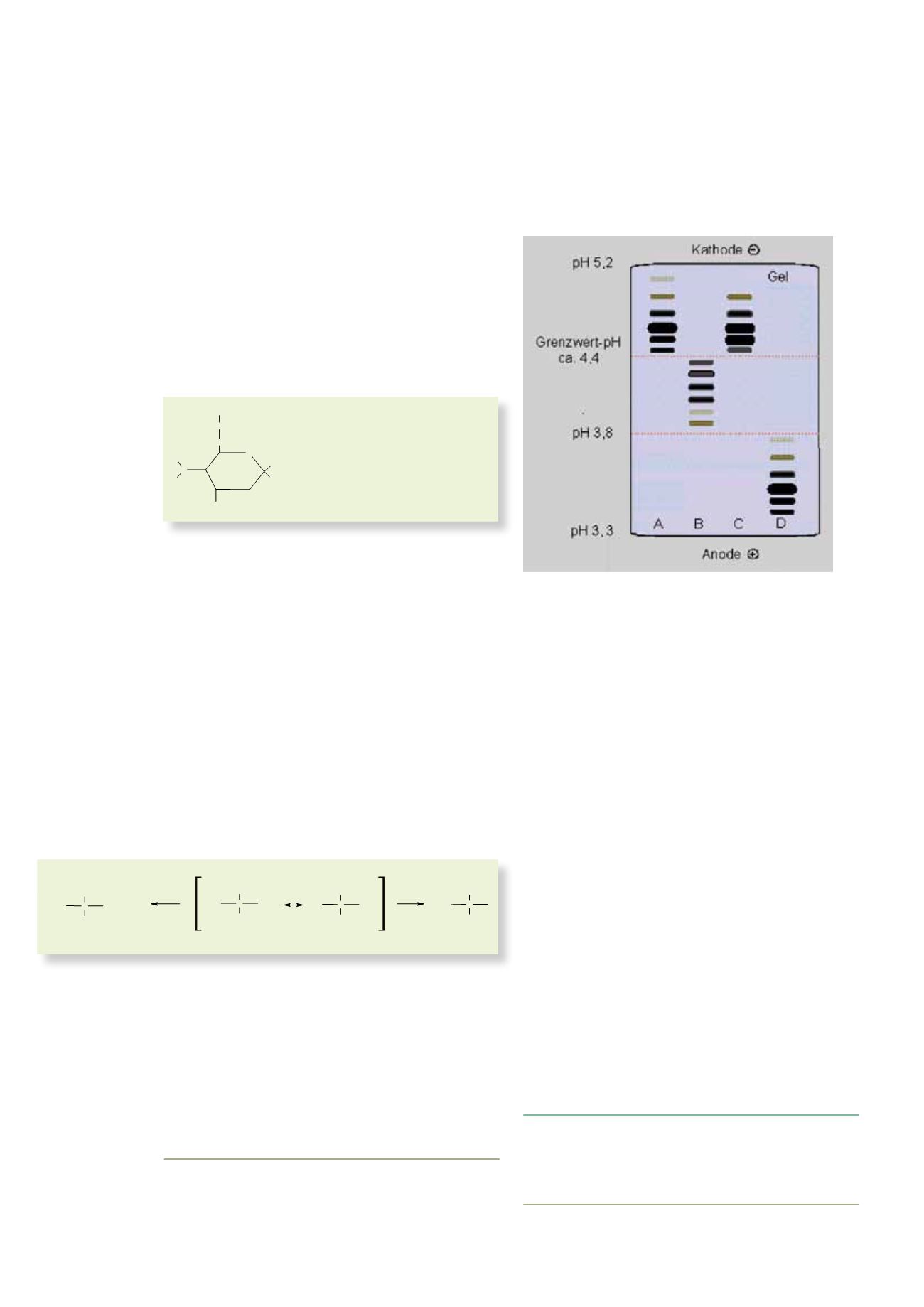

Bei dem neuen Testverfahren werden die Proteine im

Urin durch isoelektrische Fokussierung (IEF), ein spe-

zielles elektrophoretisches Analyseverfahren, getrennt

und nachgewiesen. Dabei nutzt man ihre unterschied-

lichen isoelektrischen Punkte aus.

Einen isoelektrischen Punkt haben Moleküle, die

gleichzeitig basische und saure Gruppen besitzen, also

auch die Aminosäuren und Proteine. In Abhängigkeit

vom pH-Wert liegt eine Aminosäure in verschiedenen

Formen vor. Am isoelektrischen Punkt ist sie ein Zwit-

terion. Dieses besitzt zwar Ladungen, ist aber in der

Summe elektrisch neutral (s. Abb. 11). Bei welchem

pH-Wert der isoelektrische Punkt vorliegt, hängt von

den elektronischen Eigenschaften des Aminosäure-

Substituenten (R) ab.

Ähnlich wie bei einer Aminosäure ist der isoelektrische

Punkt eines Proteins auch maßgeblich von dessen

Substituenten, beim EPO insbesondere von den Zu-

ckerresten, abhängig.

Bei der isoelektrischen Fokussierung wird auf einem

Gel ein pH-Gradient erzeugt. Das aufgetragene Protein

wandert, bis der pH-Wert dem isoelektrischen Punkt

des Proteins entspricht (pH = IEP). Dann bewegt sich

13 F. Lasne, J. de Ceaurriz: Recombinant erythropoietin in urine. In: Nature 408,

2000, S. 635. Sowie: C. H. Hokke, M. J. H. Roosenboom, J. E. Thomas-Oates, J.

P. Kamerling, J. F. G. Vliegenthart: Structure determination of the disilylated

poly-(N-acetyllactosamine)-containing O-linked carbohydrate chains of

equine chorionic gonadotropin. In: Glycoconjugate J. 11, 1994, S. 35-41

das Molekül im elektrischen Feld nicht mehr weiter,

weil seine Nettoladung 0 ist. So können hEPO und

rEPO voneinander getrennt werden, weil ihre unglei-

chen Seitenketten ihre verschiedenen isoelektrischen

Punkte verursachen. Es folgen die Reinigung durch ei-

nen Immunoblot sowie die Sichtbarmachung durch

Chemolumineszenz (s. Abb. 12).

Neue EPO-Varianten durch Gendoping

Die Herstellung von EPO-Varianten durch genetisch

veränderte Säugetierzellen zeigt, wie sich das Gen-

doping als neue Form des Dopings entwickelt. Seit

2001 ist ein weiteres EPO-Derivat, Darbepoetin NESP

(Novel Erythropoiesis Stimulating Protein), bekannt.

Es unterscheidet sich durch fünf Aminosäuren und

durch zusätzliche Zucker-Seitenketten vom hEPO

14

und wirkt nach einer intravenösen Injektion deutlich

länger als letzteres, was sich der Betrüger natürlich

wünscht. (Die Halbwertszeit von Darbepoetin NESP

beträgt 21 Stunden, die von hEPO nur 8,5 Stunden.)

Doch die Dopingfahnder können ihm mittlerweile

auf die Schliche kommen. Die Abbildung 12 zeigt die

Chromatogramme von hEPO, rEPO und Darbepoe-

tin im Vergleich.

Welche Dopingsubstanz ist jetzt schon im Einsatz,

kann aber noch nicht nachgewiesen werden? Der

vorliegende Artikel kann in Kürze bestimmt weiter

geschrieben werden – so traurig es ist.

n

Ü b e r d i e A u t o r e n

Volker Wiskamp

Martin Hilfeld

((Platz freihalten))

14 Darbepoetin alfa (NESP, Novel Erythropoiesis Stimulating Protein,

Aranesp

®

), hergestellt von der Firma Amgen

Abb. 10: Derivate

des EPO-Bausteins

Neuraminsäure

Abb. 12: Ergebnis der isoelektrischen Fokussierung von hEPO (B), rEPO (A),

rEPO aus einer positiven Dopingprobe (C) sowie Darbepoetin (D) Quelle:

Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln

Abb. 11: Eine Amino-

säure bei verschie-

denen pH-Werten

N

O

OH

OH

OH

CH

2

OH

CH

2

OH

CH

2

OH

H

R

R = H

Neuraminsäure

R = COCH

3

N-Acetylneuraminsäure (Sialinsäure)

R = COCH

2

OH

N-Glycolylneuraminsäure

NH

3

+

C COOH

H

R

NH

2

C COOH

H

R

NH

3

+

C COO

-

H

R

NH

2

C COO

-

H

R

in saurem

Medium

in basischem

Medium

Aminosäure

Aminosäure als Zwitterion