15

DENK(T)RÄUME Mobilität

Band 5: Chemie und Sport

Als Folge der vielen ungeklärten Fragen, welche die De-

finition des Europarates ergab, stellte das Olympische

Komitee 1996 eine weitere Doping-Definition auf, die

konkret erlaubte und nicht erlaubte Wirkstoffgruppen

nennt, aber nicht auf Gründe für ein Doping-Verbot

eingeht: „Doping ist die Verwendung von Substanzen

aus den verbotenen Wirkstoffgruppen (Stimulantien,

Narkotika, anabole Wirkstoffe, Diuretika, Peptide und

peptidanaloge Verbindungen) und die Anwendung

verbotener Methoden (pharmakologische, chemische

und physikalische Manipulationen, z. B. Blutdoping).“

Die World Anti Doping Agency (WADA) hat 2004

eine international anerkannte Dopingliste veröffent-

licht. Hier werden verbotene Substanzen und verbo-

tene Methoden genannt. Außerdem wird auch eine

Unterscheidung für spezielle Sportarten und eine

Differenzierung zwischen Training und Wettkampf

vorgenommen (Reglement der WADA)

4

.

Der Einsatz von Kreatin: Doping oder

Supplementierung?

Der Unterschied, wann es sich um Doping und wann

umNahrungsmittelergänzung handelt, ist nicht immer

4

www.wada-ama.org/en/– Homepage der World Anti Doping Agency

(WADA)

exakt definiert, was am Beispiel des Einsatzes von

Kreatin verdeutlicht werden kann. Adenosintriphos-

pat (ATP) ist der unmittelbare Energielieferant für die

Muskelkontraktion, wenn es zu Adenosindiphosphat

(ADP) und Phosphat (P) hydrolysiert wird:

ATP ADP + P + Energie

Der Körper hat allerdings nur wenig ATP gespeichert.

Der Vorrat würde bei sportlicher Belastung nur weni-

ge Sekunden ausreichen. Deshalb muss immer wieder

ATP nachgebildet werden. Dies geschieht, indem eine

andere energiereiche Verbindung, das Kreatinphos-

phat (KP), seinen Phosphatrest mit Hilfe des Enzyms

Kreatin-Kinase auf ADP überträgt:

KP + ADP

K + ATP

(Während einer Erholungsphase wird Kreatinphosphat

auf Kosten von ATP resynthetisiert.) Doch auch das

Kreatinphosphat ist nur in geringen Mengen im Körper

vorhanden und kann deshalb ebenfalls nur einige Se-

kunden ATP nachliefern. Für sportliche Belastungen,

die länger dauern, muss der Körper die notwendige

Energie durch Verbrennen der Nahrung erzeugen.

INFO-BOX

Versuch 1

Glucose-Nachweise in Sportgetränken

Kreatin-Kinase

Geräte

Reagenzgläser, Reagenzglasklammer,

Brenner, Messkolben (1000 ml), Waage,

Bechergläser (400 ml)

Chemikalien

Fehling

I-Lösung (7 g Kupfersulfat-Penta-

hydrat in 100 ml Wasser lösen),

Fehling

II-Lösung (35 g Kaliumtartrat und 10 g

Natriumhydroxid (C, ätzend) in 100 ml

Wasser lösen), Silbernitrat-Lösung (

c

= 0,1

mol/l), Natronlauge (

w

= 10 %; C, ätzend),

Ammoniak-Lösung (

w

= 10 %; Xi, reizend),

Methylenblau-Lösung (

w

= 1 %), dest. Was-

ser, Sportgetränk Isostar

®

oder Zell-Tech

®

Durchführung

a)

Fehling

-Probe

Ein Gemisch aus je 5 ml Fehling I- und

Fehling II-Lösung wird mit 1 ml des Sport-

getränks in der angegebenen Konzentration

über dem Bunsenbrenner erhitzt (Vorsicht:

Gefahr von Siedeverzügen!), wobei rotes

Kupfer(I)-oxid ausfällt.

b)

Tollens

-Probe

In einem Reagenzglas werden etwa 5 ml

Silbernitrat-Lösung zu 0,5 ml Natronlauge

gegeben und dann so lange mit Ammoniak-

Lösung versetzt, bis sich der zunächst gebil-

dete Niederschlag gerade wieder aufgelöst

hat. Zu dieser Lösung gibt man etwa 1 ml

Sportgetränk. Beim Erhitzen bildet sich ein

Silberspiegel.

Sicherheitshinweis

Bei Schülerversuchen

sollte nur im Wasserbad

und nicht direkt mit dem

Brenner erhitzt werden.

c) Als „Blue Bottle”

10 g Sportgetränk werden in 150 ml Wasser

gelöst. Zu dieser Lösung wird eine Lösung

von 10 g Natriumhydroxid in 150 ml Wasser

mit 1 ml Methylenblau-Lösung gegeben. Bei-

de Lösungen werden in einen 1-l-Messkolben

gefüllt, der verschlossen wird. Das Gefäß

wird ruhig stehen gelassen, bis sich die Lö-

sung entfärbt hat. Danach wird der Kolben

geschüttelt und die Lösung wird blau. Nach

dem Stehen-lassen entfärbt sich die Lösung

wieder. Es wird erneut geschüttelt etc.

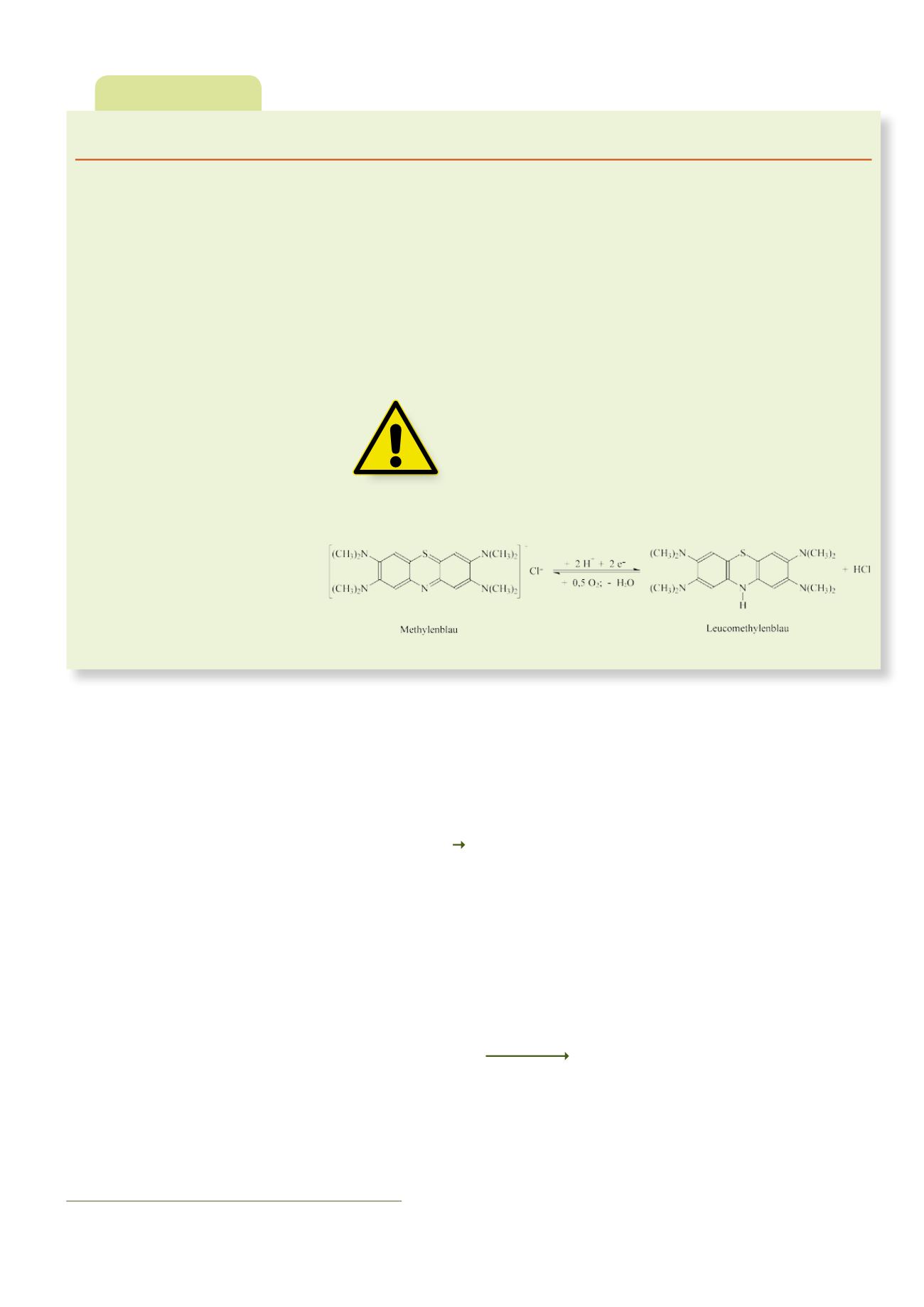

Sachinformation zum Blue-Bottle-Versuch

Methylenblau, ein Phenothiazinfarbstoff, wird

von Reduktionsmitteln (hier Glucose) in eine

farblose Leukoform umgewandelt. Ein Oxi-

dationsmittel (hier der Luftsauerstoff) führt

diese in den blauen Ausgangsstoff zurück: