11

DENK(T)RÄUME Mobilität

Band 5: Chemie und Sport

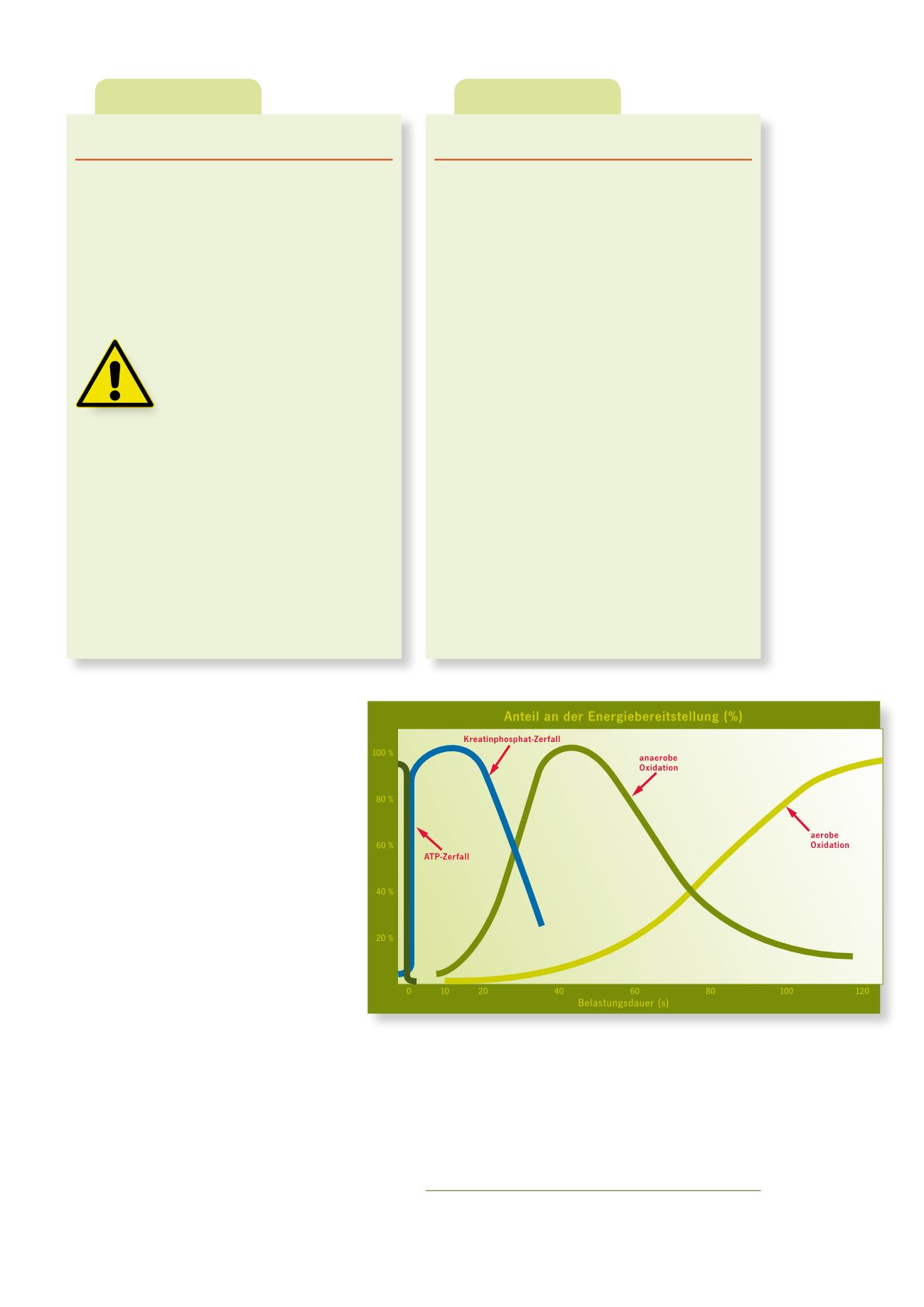

Abb. 1: Zeitlicher

Verlauf der Energie-

bereitstellung bei

sportlicher Aktivität.

Nach: P. Markworth:

Sportmedizin. Phy-

siologische Grundla-

gen. rororo, Reinbeck

2000, S. 256

von Adenosintriphoshat mit Wasser zu Adeno-

sindiphosphat und Phosphat liefert –30,5 kJ/

mol, die von Adenosintriphosphat mit Wasser

zu Adenosinmonophosphat und Diphosphat

–32,5 kJ/mol. Diphosphat hydrolysiert weiter

zu zwei Molekülen Phosphat, verbunden mit

einer freien Enthalpie von –33,5 kJ/mol. Es

können also insgesamt zwei sehr energiereiche

Phosphorsäureanhydrid-Bindungen konsu-

miert werden. Die viel weniger exergonische

Hydrolyse der ortho-glykosidischen P-O-C-

Einheit im Adenosinmonophosphat zu Ade-

nosin und Phosphat (ca. –9 kJ/mol) spielt bei

der Energieversorgung der Muskeln praktisch

keine Rolle.

Wenn man einen Löffel des Säureanhydrids

Phopshor(V)-oxid in ein Becherglas mit Wasser gibt,

bildet sich unter heftigem Zischen und Erwärmen

Phosphorsäure – ein geeignetes Experiment (Versuch

2: Hydrolyse von Phosphor(V)-oxid), um Schülern

ergänzend die Energie zu verdeutlichen, die in dem

P-O-P-Strukturelement steckt.

Bei Schnellkraftsportarten (Speerwurf, Weitsprung,

Sprints etc.) muss die ATP-Bereitstellung rasch ge-

schehen. Der ATP-Nachschub erfolgt deshalb fast

ausschließlich anaerob, wobei als Abbauprodukt der

Glucose u. a. Milchsäure entsteht. Die damit verbun-

dene Senkung des pH-Wertes bewirkt, dass der Mus-

kel steifer und weniger leistungsfähig wird. (Eine wei-

tere Ursache für den Muskelkater sind kleinste Ver-

letzungen auf der Zellebene der elastischen bindege-

webigen Muskelbestandteile

3

.)

3

D. Voet, J. G. Voet, C. W. Pratt:

Fundamentals of Biochemistry. Wiley, New

York 1999, S. 362

INFO-BOX

Versuch 1

Zucker-Verbrennung in einer Kaliumchlorat-

Schmelze

Geräte

Stativ, schwer schmelzbares großes (200 x 30 mm)

Reagenzglas

Chemikalien

Kaliumchlorat (O, brandfördernd), Würfelzucker

Sicherheitshinweis

Der Versuch muss hinter einer Schutz-

scheibe unter dem Abzug oder im Freien

durchgeführt werden.

Durchführung

1-2 g Kaliumchlorat werden im Reagenzglas über dem

Brenner geschmolzen. In die Schmelze wirft man ein

kleines (!) Stück Würfelzucker.

Vorsicht:

Bei der Reaktion kann Kaliumchlorat von dem

entstehenden Kohlendioxid und Wasser mitgerissen und

aus dem Reagenzglas geschleudert werden.

Beobachtung

Das Gummibärchen verbrennt unter intensivem Auf-

glühen, „tanzt“ auf der Salzschmelze und erzeugt ein

pfeifendes Geräusch.

INFO-BOX

Versuch 2

Hydrolyse von Phosphor(V)-oxid

Geräte

Becherglas (500 ml, hohe Form), Spatel, Glasstab,

Thermometer

Chemikalien

Phosphor(V)-oxid (C, ätzend), Universalindikator-Lösung

Durchführung

Ein Becherglas wird etwa zu einem Viertel mit Leitungs-

wasser gefüllt, dem tropfenweise Universalindikator bis

zur kräftigen Färbung zugesetzt wird.

Die Temperatur wird gemessen. Anschließend wird eine

reichliche Spatelspitze Phosphor(V)-oxid zugeben. Nach

dem Abklingen der Reaktion wird mit dem Glasstab um-

gerührt und erneut die Temperatur gemessen.

Beobachtung

Bei Zugabe von ca. 3 g Phosphor(V)-oxid zu 120 ml

Wasser erhitzt sich die Lösung erkennbar (T

(vorher)

=

21°C; T

(nachher)

= 26°C). Der aufsteigende Wasserdampf

reißt Phosphor(V)-oxid mit. Verbunden mit einem

zischenden Geräusch bildet sich weißer Rauch. Der

Universalindikator wird rot.