29

DENK(T)RÄUME Mobilität

Band 5: Chemie und Sport

obwohl ihnen bewusst war, dass im Körper die Ener-

giegewinnung langsamer abläuft. Außerdem erfuhren

sie, dass bei entsprechender Beanspruchung (wie z. B.

in der durchgeführten Abfahrtshocke) Milchsäure in

den Muskeln entsteht.

In der dritten Stunde stand der Sport im Vorder-

grund, denn es ging nun darum, Mittelstreckenläufe

zu trainieren.

Die hier vorgestellte Stunde bildet somit den Ab-

schluss der Unterrichtseinheit: Das verstärkte Atmen

nach einem Mittelstreckenlauf soll mit Hilfe eines

Modell-Blutpuffers unter der Einwirkung von Milch-

säure erklärt werden.

Entstehung von Milchsäure

Für die verstärkte Atmung nach einer intensiven Kurz-

zeitbelastung sind verschiedene biologisch-chemische

Faktoren verantwortlich. Im Folgenden wird dieser

Vorgang vor allem unter chemischen Gesichtspunk-

ten verkürzt betrachtet.

Bei einemMittelstreckenlauf findet über die gesamte

Belastungsdauer neben der aeroben auch die anae-

robe Energiegewinnung statt, während beim Gehen

oder beim Dauerlauf die Energie fast ausschließlich

auf aerobe Weise erzeugt wird. In den Muskelzellen

wird Glucose mit Hilfe von Sauerstoff zu Kohlen-

stoffdioxid und Wasser umgesetzt. Ohne Sauerstoff

wird das Zuckermolekül nur teilweise zerlegt, wobei

Milchsäure entsteht. Der aerobe Abbauweg ist zwar

dreizehn Mal effektiver, was die Energieausbeute an-

belangt, verläuft aber deutlich langsamer als der an-

aerobe Abbau. Daher überwiegt bei intensiven Kurz-

zeitbelastungen die anaerobe Energiebereitstellung.

Die entstandene Milchsäure geht von der Zelle in

das zirkulierende Kapillarblut und wird anschließend

mit Hilfe des Blutkreislaufsystems im ganzen Körper

verteilt. In der Leber oder in anderen Muskelzellen,

die gerade keine Arbeit verrichten müssen, wird die

Milchsäure abgebaut.

Von der Milchsäure zur verstärkten Atmung

Ein wichtiges Puffersystem immenschlichen Körper ist

der Kohlensäure-Hydrogencarbonat-Puffer des Blutes.

Dieser ist mit dafür verantwortlich, dass der pH-Wert

des Blutes nahezu konstant bleibt (pH= 7,4). Wird

Milchsäure von den Muskelzellen an das Blut abge-

geben, dann reagiert sie mit den vorhandenen Hydro-

gencarbonat-Ionen zu Lactat-Ionen und Kohlensäure.

Der Lactat-Spiegel des Blutes steigt an.

Die Kohlensäure zerfällt leicht in Wasser und Koh-

lenstoffdioxid. Ein Teil des Kohlenstoffdioxids, das

nicht durch das Enzym Carboanhydratase wieder zu

Kohlensäure umgewandelt wurde, löst sich im Blut-

plasma. Der CO

2

-Partialdruck steigt. Chemorezeptoren

nehmen diesen Anstieg wahr. Das Atemzentrum wird

zur vermehrten Tätigkeit angeregt. Auf diese Weise

kann das Kohlenstoffdioxid über die Lunge ausge-

schieden werden.

Didaktische Überlegungen

In dieser Stunde erhalten die Schüler die Möglichkeit,

ihre körperlichen Erfahrungen nach den Mittelstre-

ckenläufen chemisch zu betrachten und die erhöhte

Atemfrequenz mit Hilfe eines Modells zu begründen.

Im Zentrum der Stunde steht die Frage, warumman

nach einem Mittelstreckenlauf außer Atem ist. Die

Schüler werden hauptsächlich davon ausgehen, dass

man während des Laufens sehr viel Sauerstoff ver-

braucht und man dieses Defizit nach dem Lauf durch

die verstärkte Atmung wieder auszugleichen versucht.

Da das Thema sehr komplex ist, soll dieser Sachverhalt

mit Hilfe eines Modellversuchs zur Auswirkung der

Milchsäure auf das Kohlensäure-Hydrogencarbonat-

Puffersystem des Blutes erarbeitet werden. Eine 2,5%-

ige Natriumhydrogencarbonat-Lösung wird mit soviel

0,1 molarer Salzsäure versetzt, bis der pH-Wert der

Lösung 7,4 beträgt. Diese Lösung stellt den Kohlen-

säure-Hydrogencarbonat-Puffer im Blut da. Danach

werden 10 ml 1%-ige Milchsäure-Lösung zugesetzt,

um die Säurebildung bei der intensiven Kurzzeitbela-

stung zu simulieren. Mit Hilfe des Magnetrührers wird

kräftig durchgerührt, wobei Gasblasen aufsteigen und

der pH-Wert langsam wieder auf den ursprünglichen

Wert von 7,4 ansteigt (Atmung). Dieser Vorgang dau-

ert einige Minuten.

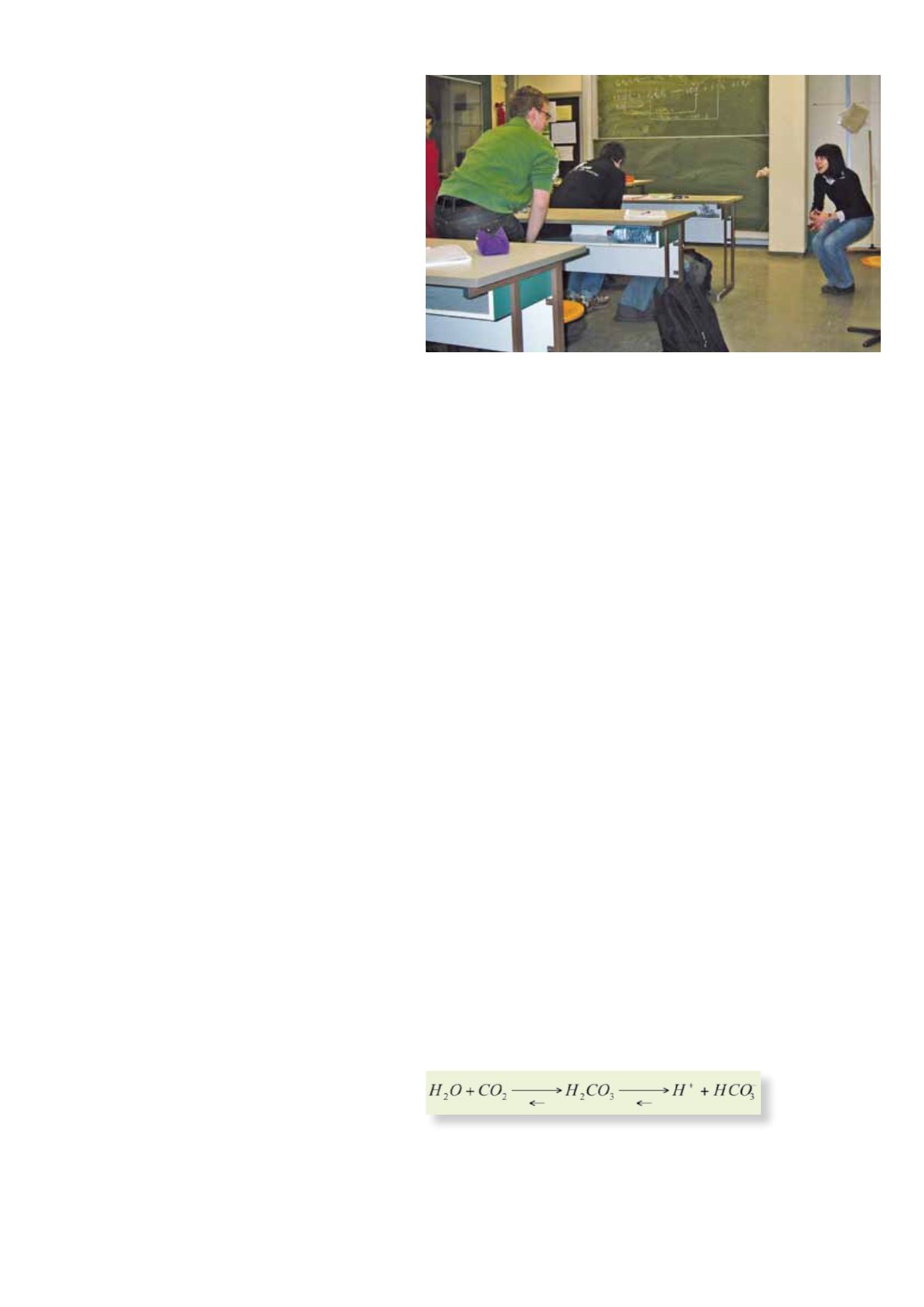

Die Gasblasen bestehen aus Kohlenstoffdioxid,

das sich durch den Zerfall der instabilen Kohlen-

säure bildet:

Durch das Austreiben des Kohlenstoffdioxids wird

das Gleichgewicht der rechten Reaktion nach links

verlagert (Prinzip vom kleinsten Zwang) und es wird

so lange verstärkt Kohlensäure gebildet, bis die Pro-

tonen der Milchsäure verbraucht sind.

Bildunterschrift