368

CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 55. Jahrgang, Heft 10/2004

Gesunde Ernährung und Energiebereitstellung im Körper

sind interessante Themen für den Oberstufenunterricht.

Im Folgenden werden zwei ausgewählte Fragen zu den

komplexen Gebiet beantwortet: Welcher gesundheitliche

Nachteil ist möglicherweise mit einem hohen Fleischkon-

sum verbunden? Wie wird bei intensivem kurzzeitigen

Sporttreiben eine Versauerung des Blutes verhindert?

Die Antworten erlauben eine Vertiefung des Themas

Säuren/Basen/Puffer im Sinne eines Spiralcurriculums.

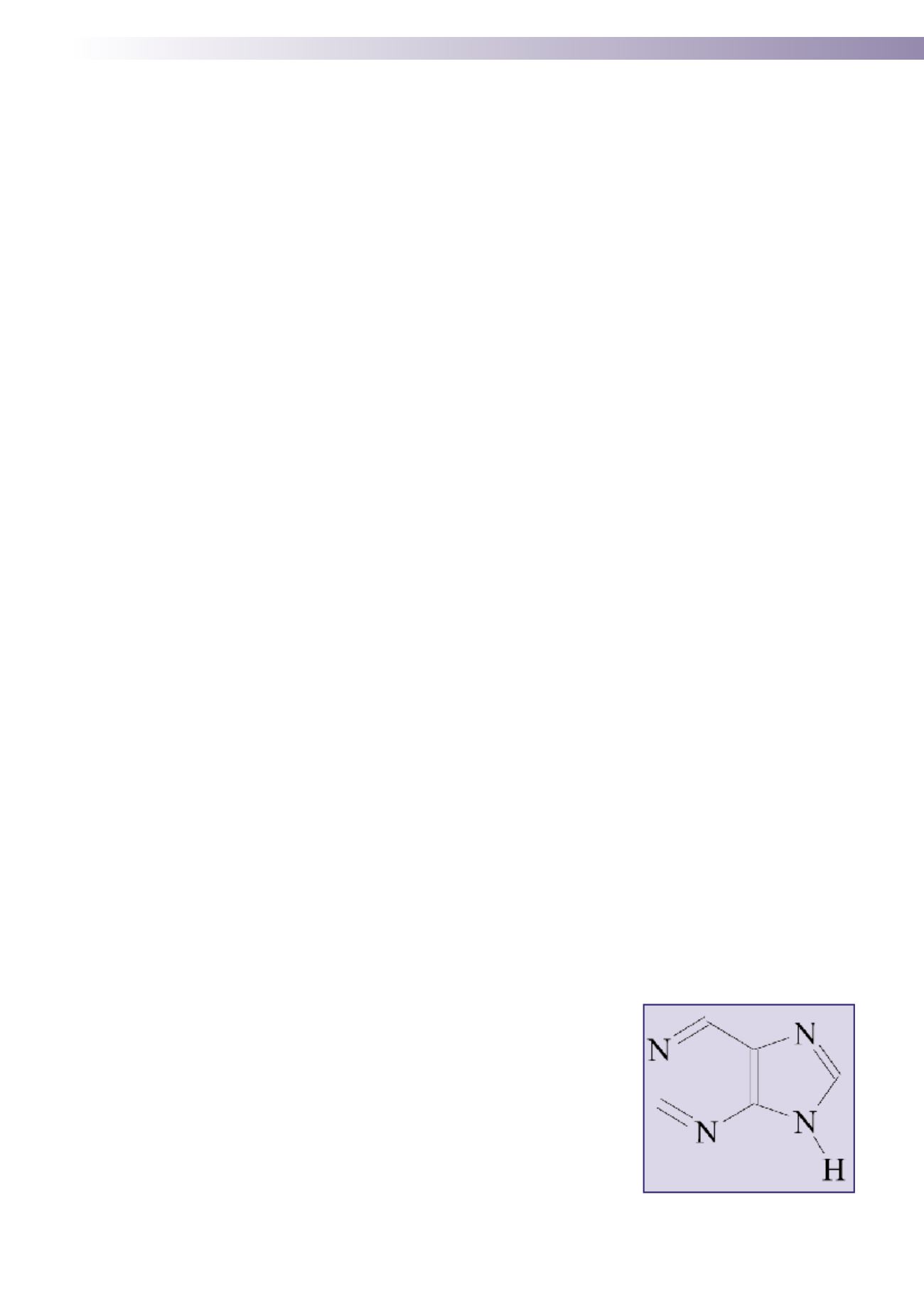

Fleischkonsum, Nierensteine und Gicht

Fleisch ist als Eisen- und Eiweißlieferant ernährungs-

physiologisch wertvoll. Es ist aber im Vergleich zu

vielen anderen Lebensmitteln auch besonders reich

an Purinderivaten (Abbildung 1), die vor allem als

Ribo- und Desoxiribonukleotide oder Adenosinphos-

phate vorliegen.

Im menschlichen Körper werden die über die Nah-

rung aufgenommenen Purine überwiegend zu Harn-

säure verstoffwechselt. Unter Beteiligung mehrerer

Enzyme wird beispielsweise Adenosinmonophosphat

zuerst zu Inosinmonophosphat hydrolysiert, von wel-

chem dann nacheinander Phosphat und Zucker abge-

spalten werden. An das resultierende Hypoxanthin

wird Wasser addiert und das dabei gebildete Xanthin

abschließend zur Harnsäure oxidiert (Abbildung 2)

[1].

Aufgrund der Harnsäure-Bildung beim Stoffwechsel

zählt Fleisch zu den säureüberschüssigen Lebensmit-

teln (Tabelle ). Die Harnsäure wird über den Urin aus-

geschieden. Sie ist allerdings nur mäßig wasserlöslich,

so dass eine Kristallisation einsetzen kann, vor allem,

wenn die Körperflüssigkeiten krankheits- oder ernäh-

rungsbedingt zu sauer sind. In der Niere können sich

dann „Steine“ bilden. Besonders schmerzhaft ist die

Ablagerung von Harnsäure in den Gelenken (Gicht).

Früher hat man Gicht auch als „die Krankheit der Rei-

chen“ bezeichnet, weil sie das Geld hatten, sich mit

einer großen Mengen an Fleisch zu ernähren. Eine

fleischarme und basenüberschüssige Ernährung kann

derartigen gesundheitlichen Problemen vorbeugen.

In einem Versuch können Schüler das Lösungsver-

halten von Harnsäure bei verschiedenen pH-Werten

vergleichen: Im alkalischen Medium (Natronlauge) ist

der Stoff unter Salzbildung (dissoziiertes Anion und

Kation) gut löslich; bei anschließender Zugabe über-

schüssiger Salzsäure wird das Ureat protoniert, und

die schlecht wasserlösliche Harnsäure (kovalente Ver-

bindung) fällt aus. (Der Versuch ähnelt sehr dem Ex-

periment „Lösen von Benzoesäure in Natronlauge zu

Natriumbenzoat/Fällen von Benzoesäure durch Ansäu-

ern der Benzoatlösung mit Salzsäure“, der zum Grund-

curriculum des Oberstufenunterrichts gehört.)

Respiratorische Kompensation

einer Milchsäure-Acidose

Aus dem Sportunterricht kennen die Schüler den Un-

terschied zwischen der aeroben Energiebereitstellung,

z. B. bei einem Langstreckenlauf, und der anaeroben

Säuren/Basen/Puffer

Biochemie der Harnsäure und Milchsäure

Prof. Dr. Helmut Gebelein, Martin Holfeld und Prof. Dr. Volker Wiskamp, Universität Gießen,

Kaufmännische Schule Dillenburg und Fachhochschule Darmstadt

Abbildung 1:

Grundgerüst der

Purine

Die Autoren

Dr. Helmut Gebelein, Professor für Chemiedidaktik an

der Universität Gießen, Heinrich-Buff-Ring 58, 35392

Gießen; Dr. Volker Wiskamp, Professor für Chemie

an der Fachhochschule Darmstadt, Hochschulstraße

2, 64289 Darmstadt; Martin Holfeld, Chemie- und

Sportlehrer an den Kaufmännischen Schulen des Lahn-

Dill-Kreises, Uferstraße 22, 35683 Dillenburg